Une "lettre ouverte" a pas mal circulé sur la toile récemment, émanant d'un doctorant de l'EPFL et adressée à tous les chercheurs ainsi que quelques administratifs de l'institut, expliquant les raisons de sa future démission, à quelques mois de sa soutenance.

C'est un texte dense, plein de maturité, et qui soulève de façon pertinente de réels problèmes mais relève aussi par certains points, selon moi, d'une vision un peu naïve, assumée par l'auteur mais qui le mène probablement à des conclusions erronées.

Je vais donc faire un petit commentaire de texte perso de quelques passages (en anglais), dans le désordre:

"There seems to exist an unhealthy obsession among academics regarding their numbers of citations, impact factors, and numbers of publications. This leads to all sorts of nonsense, such as academics making “strategic citations”, writing “anonymous” peer reviews where they encourage the authors of the reviewed paper to cite their work, [etc]. No one, when asked if they care about their citations, will ever admit to it, and yet these same people will still know the numbers by heart. I admit that I’ve been there before, and hate myself for it.

At the EPFL, the dean sends us an e-mail every year saying how the school is doing in the rankings [...]. Why should it matter to a scientist if his institution is ranked tenth or eleventh by such and such committee? Is it to boost our already overblown egos? Wouldn’t it be nicer for the dean to send us an annual report showing how EPFL’s work is affecting the world, or how it has contributed to resolving certain important problems?"

et

"the goal of “science” is to search for truth, to improve our understanding of the universe around us, and to somehow use this understanding to move the world towards a better tomorrow. At least, this is the propaganda that universities use to put themselves on lofty moral ground, to decorate their websites, and to recruit naïve youngsters like myself.

I’m also going to suppose that in order to find truth, the basic prerequisite is that you, as a researcher, have to be brutally honest – first and foremost, with yourself and about the quality of your own work. Here one immediately encounters a contradiction, as such honesty appears to have a very minor role in many people’s agendas. [...] Being “too honest” about your work is a bad thing and stating your research’s shortcomings “too openly” is a big faux pas. Instead, you are taught to “sell” your work, to worry about your “image”, and to be strategic in your vocabulary and where you use it."

Sur cette partie il y a hélas beaucoup de vrai, et cela me semble vraiment récent. En tout cas, contrairement à l'auteur de cette lettre je n'étais pas conscient de ces choses là pendant mon PhD et je ne vivais pourtant pas spécialement dans ma bulle.

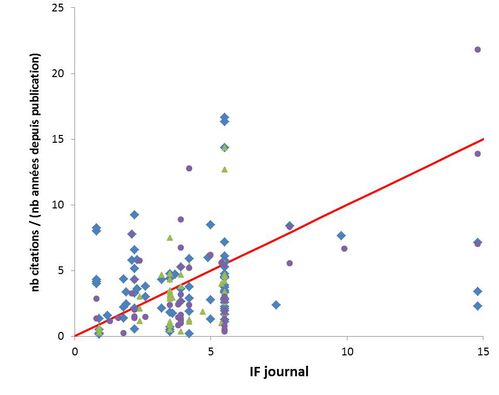

Je me suis aussi interrogé sur cette "obsession" (dont j'ignore si elle concerne une majorité de chercheurs) pour les métriques de performance individuelles, surtout car, paradoxalement, tout le monde où presque s'accorde dans le même temps pour souligner les limites des "nombres uniques" évaluant la qualité d'un chercheur (et encore plus dans le cas d'une institution) et cherchant à faire ressortir des individus lorsque toute la recherche ou presque est aujourd'hui collaborative.

La raison est probablement simple: en tant que jeune chercheur avec un minimum d'ambition, je sais que, quel que soit ce que j'en pense, je serai jugé au moins partiellement sur la base de cette métrique.

Donc ça ne m'empêche pas de dormir, mais je connais "mes chiffres", j'ai un profil google scholar qui permet en un clic de suivre leur évolution, et je sais à peu près ce qu'il me faut viser si je veux passer Prof. un jour (et c'est a priori quelque chose que je veux - ou alors j'essaierai de me barrer d'Academia, mais je ne compte pas finir MCF aigri de 65 ans...).

En ce sens, il y a donc du vrai dans ce qu'il écrit ici "[academia is] fueled by people whose main concerns are not to advance knowledge and to effect positive change, though they may talk of such things, but to build their CVs and to propel/maintain their careers", même si la réalité est plus subtile et qu'on peut reprocher, après 4 ans de PhD, la naïveté de croire qu'Academia est le monde des bisounours. On se rend assez vite compte (en tout cas j'avais pigé pendant avant la fin de mon stage de DEA), je crois, dans n'importe quel labo, que les comportements humains ne sont globalement pas très différents de ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise. Ils sont même d'ailleurs parfois exacerbés, du fait de l'absence de hiérarchie claire et d'"agenda" commun...

Après, je ne construis pas non plus mes collaborations en consultant le h-index des gens à qui je vais parler... mais il est vrai aussi que je cherche plutôt à collaborer avec des gens que j'estime plus intelligents que moi: pour le coup, on peut voir ça comme une démarche carriériste, mais honnêtement je suis la dans une démarche scientifique: on fait ce métier pour apprendre des choses, on peut côtoyer plein de gens extrêmement brillants intellectuellement donc autant ne pas se priver de ce point de vue là.

Quant à l'"honnêteté intellectuelle", je nuancerais: effectivement, il faut "vendre son travail" notamment pour publier dans certaines revues. Publier dans ces revues, hélas, est nécessaire dans certains domaines scientifiques pour espérer décrocher un job permanent (et le garder).

Ce n'est pas encore le cas dans le mien. On peut donc publier dans des bons journaux spécialisés sans être grillé scientifiquement, et dans ces journaux on peut ne pas surjouer, même si on va bien sûr plus insister sur ce qui a marché que le contraire.

Idem dans les conférences: il est de bon ton, surtout lorsqu'on est invité, de se passer quelque peu la brosse à reluire, mais il en existe encore (notamment les Gordon, créées et réputées pour ça) dans lesquelles le but est de présenter des idées neuves (et potentiellement fausses), des travaux non publiés, et de discuter à bâtons rompus. Et puis, de façon générale, on discute quand même ouvertement et en laissant tomber son costume de vendeur de bagnoles dès que le cadre formel de la conférence est derrière nous, je trouve.

Donc à ce propos, "certain researchers attack, in the bad way, other researchers’ work. Perhaps the most common manifestation of this is via peer reviews, where these people abuse their anonymity to tell you, in no ambiguous terms, that you are an idiot and that your work isn’t worth a pile of dung. Occasionally, some have the gall to do the same during conferences", nous avons tous des anecdotes à raconter à ce sujet, mais je reste persuadé que c'est un comportement minoritaire.

"Perhaps the most crucial, piercing question that the people in academia should ask themselves is this: “Are we really needed?” Year after year, the system takes in tons of money via all sorts of grants [...to] produce some results. In many cases, these results are incomprehensible to all except a small circle, which makes their value difficult to evaluate in any sort of objective manner. In some rare cases, the incomprehensibility is actually justified. In many cases, however, the result [...] is close to useless in application.

[...] There often does not appear to be a strong urge for people in academia to go and apply their result, even when this becomes possible."

Je vois la une approche utilitariste de la recherche à laquelle je n'adhère pas vraiment, voire pas du tout, bien que je travaille dans un domaine où les collaborations avec les industriels sont extrêmement fréquentes, jusqu'à représenter pas loin de 100% des sources de financement dans mon labo en particulier. Je travaille moi-même avec des industriels, il m'est arrivé de (faire) déposer des brevets, mais je l'avoue sans honte, la démarche "produit", "commercialisation" ne m'intéresse absolument pas. En clair, je suis très content que ce que je fais puisse servir, mais j'estime que ce n'est pas un prérequis à mon implication dans un projet, et encore moins mon job de travailler sur l'application. J'adhère parfaitement à ce que m'a dit un jour un grand ponte industriel (et ancien chercheur académique réputé): ce n'est pas le même métier. Donc qu'on donne éventuellement des moyens aux chercheurs de valoriser leurs recherches est une bonne chose, qu'on imagine que tout chercheur doit être un entrepreneur (au mieux) ou la "petite main" d'un grand groupe industriel (au pire) est un non-sens. En bref, quand je collabore avec des industriels, il faut aussi qu'il y ait un avantage autre que financier pour moi, à savoir qu'il y ait un minimum de challenge intellectuel (une question scientifique raisonnablement intelligente sur laquelle travailler) et de liberté.

Sur le même registre, je suis plus d'accord avec

"The good, healthy mentality would naturally be to work on research that we believe is important. Unfortunately, most such research is challenging and difficult to publish, and the current publish-or-perish system makes it difficult to put bread on the table while working on problems that require at least ten years of labor before you can report even the most preliminary results. Worse yet, the results may not be understood, which, in some cases, is tantamount to them being rejected by the academic community."

et

"The black hole of bandwagon research: indeed, writing lots of papers of questionable value about a given popular topic seems to be a very good way to advance your academic career these days. The advantages are clear: there is no need to convince anyone that the topic is pertinent and you are very likely to be cited more since more people are likely to work on similar things. This will, in turn, raise your impact factor and will help to establish you as a credible researcher, regardless of whether your work is actually good/important or not. It also establishes a sort of stable network, where you pat other (equally opportunistic) researchers on the back while they pat away at yours."

Il est vrai que le chercheur actuel est généralement hyper-spécialisé, mais il serait difficile qu'il en soit autrement. A mesure que la connaissance avance, repousser ses frontières (pour paraphraser l'ANR) exige de travailler sur des problèmes de plus en plus "pointus", et donc obscurs pour 99.99% de la population. Mais ne nous leurrons pas, il n'y a pas d'alternative où l'on pourrait encore aujourd'hui trouver des philosophes-mathématiciens-chimistes-physiciens comme Descartes ou Pascal, et on ne peut pas baser un système sur les quelques exceptions comme feu de Gennes, capable d'apporter au cours de sa carrière des contributions majeures dans la physique de deux domaines extrêmement différents.

Toutefois, je pense comme l'auteur qu'effectivement, le système de recherche sur projets et l'importance générale accordée aux métriques d'évaluation favorise l'absence de "prise de risque individuelle", et le développement de recherches "incrémentales" qui n'apportent pas de grands bouleversements en termes de connaissances. La multiplication des revues est probablement un autre facteur (cause ou conséquence du point précédent?) qui favorise la "dispersion de l'information".

Enfin, pour conclure (il y aurait encore beaucoup à dire mais ça commence à faire long):

"I sometimes find it both funny and frightening that the majority of the world’s academic research is actually being done by people like me, who don’t even have a PhD degree. Many advisors, whom you would expect to truly be pushing science forward with their decades of experience, do surprisingly little and only appear to manage the PhD students, who slave away on papers that their advisors then put their names on as a sort of “fee” for having taken the time to read the document. Rarely do I hear of advisors who actually go through their students’ work in full rigor and detail, with many apparently having adopted the “if it looks fine, we can submit it for publication” approach.

Apart from feeling the gross unfairness of the whole thing – the students, who do the real work, are paid/rewarded amazingly little, while those who manage it, however superficially, are paid/rewarded amazingly much – the PhD student is often left wondering if they are only doing science now so that they may themselves manage later. The worst is when a PhD who wants to stay in academia accepts this and begins to play on the other side of the table. Every PhD student reading this will inevitably know someone unlucky enough to have fallen upon an advisor who has accepted this sort of management and is now inflicting it on their own students – forcing them to write paper after paper and to work ridiculous hours so that the advisor may advance his/her career or, as if often the case, obtain tenure. This is unacceptable and needs to stop. And yet as I write this I am reminded of how EPFL has instituted its own tenure-track system not too long ago."

Là encore, du vrai mais quelque peu exagéré ou généralisé à mauvais escient, et sans doute un peu de naïveté aussi sur les alternatives possibles.

Que la majorité du "travail de recherche" soit effectué par des étudiants en thèse ou en master, ou des chercheurs post-doctorants est une évidence. Que cela soit une mauvaise chose l'est selon moi beaucoup moins.

C'est tout du moins, notons-le, un mode de fonctionnement assez naturel: dans la plupart des grands groupes que je connais, le "travail de recherche" est effectué par des techniciens, si l'on entend par ce terme la réalisation d'expériences voire leur analyse, sous la supervision d'ingénieurs et de PhD, eux-mêmes largement mieux payés que les techniciens (attention, je ne compare pas le travail d'un doctorant à celui d'un technicien - autre sujet qui agite parfois la communauté-, je parle ici simplement d'"organisation"). La thèse est une formation par la recherche, il me semble important que le doctorant soit donc l'acteur principal de son projet, même si celui-ci est souvent défini en amont (et encore, pas partout: dans mon laboratoire US, le futur advisor se contentait de donner quelques pistes aux nouveaux arrivants, l'expression décrivant ensuite le début de la thèse est d'ailleurs révélatrice: "go mess around in the lab") et que le directeur soit avant tout un mentor (j'en avais déjà parlé). Quant à l'encadrant tyrannique imposant le travail forcé à ses étudiants et se contentant de mettre son nom sur des papiers qu'il n'a fait que relire et encore, on a tous aussi, comme plus haut, des histoires à raconter, entendues ou vécues, mais cela reste, je crois, peu répandu. Il ne me viendrait pas à l'idée de prétendre que mes chefs passés ne m'ont rien apporté, et pourtant ils ne sont jamais venus maniper avec moi (si, en gros une demi-journée pour l'un de mes co-directeurs de thèse).

On pourra me reprocher d'être l'abusé devenu abuseur décrit dans la lettre, mais sincèrement je ne pense pas, et si je suis parfois nostalgique de mes années de thésard, c'est parce que finalement, la paillasse sans "responsabilités" autres que produire des résultats avait un certain confort. La conception du "chef" (même si le sens du mot dans l'académique a une valeur toute relative) comme le mec bien payé (là aussi, tout est relatif) qui s'astique le manche en attendant que les loufiats se décarcassent pour en tirer toute la gloriole me semble peu en phase avec la réalité. Définir un projet pertinent, le financer, recruter, le suivre, le recentrer, guider l'étudiant ou le post-doctorant et le faire pour plusieurs projets en parallèle, en plus d'activités annexes mais chronophages, n'est pas forcément évident.

Je reconnais cela dit que ce n'est pas ce à quoi thèse et contrats post-doctoraux nous préparent le mieux. Encore que, indirectement, il n'est pas dit que cela ne soit pas une conséquence: définir son projet de recherche original et personnel (à un certain degré) grâce au cumul de ses expériences, fondés sur des projets plus ou moins définis en amont par d'autres, en contribuant parfois à obtenir les financements, etc.

C'est également une évolution de "carrière" là encore assez naturelle: dans un centre R&D privé, un bon ingénieur (même sans parler de ceux qui finissent par aller vers le management pur) obtiendra assez rapidement des responsabilité de chef de projet, chef d'équipe ou de département etc, dans lesquelles il s'éloignera nécessairement peu ou prou de la "technique pure". Cela ne rend pas le travail inutile ni la personne "vendue". Non, je ne fais pas le même boulot que quand j'étais en thèse, mais non ça ne me déplaît pas et je ne me considère pas comme inutile, comme un mauvais scientifique ou un imposteur, en tout cas pas tous les jours (on a tous ses moments de doute...).

Quant à l'alternative au chercheur permanent "manager" (eg chef d'équipe, en charge de trouver le budget, d'écrire les projets, de donner la direction scientifique générale), quelle peut-elle être?

Le chercheur permanent "à la paillasse"? Jusqu'à il y a peu, c'était la norme en France, et cela reste assez fréquent dans certains domaines même si ça tend à se perdre dans d'autres (peut-être moins pour les chercheurs des EPST que pour les enseignants-chercheurs). L'inconvénient potentiel de cette façon de faire c'est de "créer" des profils de chercheurs encore plus le nez dans le guidon que ce qui était reproché précédemment (la recherche sur projets à plein de défauts, mais écrire une proposal et "gérer un projet" permet quand même, si on le fait bien, de prendre un peu de hauteur). J'ai un collègue qui lors de son HDR a remercié publiquement "son chef", eg le professeur qui l'avait recruté en thèse, puis gardé en post-doc, puis recruté en MCF, et qui a ouvert pour la 1ère fois un document ANR cette année. Alors oui, il publie beaucoup et il connaît très bien les manipes, est-ce pour autant un modèle alternatif à suivre face au modèle anglo-saxon, je n'en suis pas sûr?

Sauf à imaginer passer à l'échelle internationale à un mode de financement sur crédits récurrents, mais je crains que cela ne soit guère une option. Même si cela l'était, l'expérience française des décennies précédentes montre que ce n'est pas un remède à la recherche "de niche", bien au contraire (quand on n'a pas de compte à rendre, on bosse sur ce qu'on veut, comme on veut, même si ça n'intéresse que nous - ou parfois, on ne bosse pas).

Du côté des doctorants, cela peut aussi, je pense, avoir tendance à donner des chefs "invasifs" et, j'y reviens, à transformer le thésard en technicien supérieur.

Que l'uniformisation actuelle vers un modèle dérivé de la "tenure-track" n'ait que des avantages, certes non. Qu'il y ait des modèles objectivement meilleurs à tous points de vue, je n'en suis par contre pas certain.